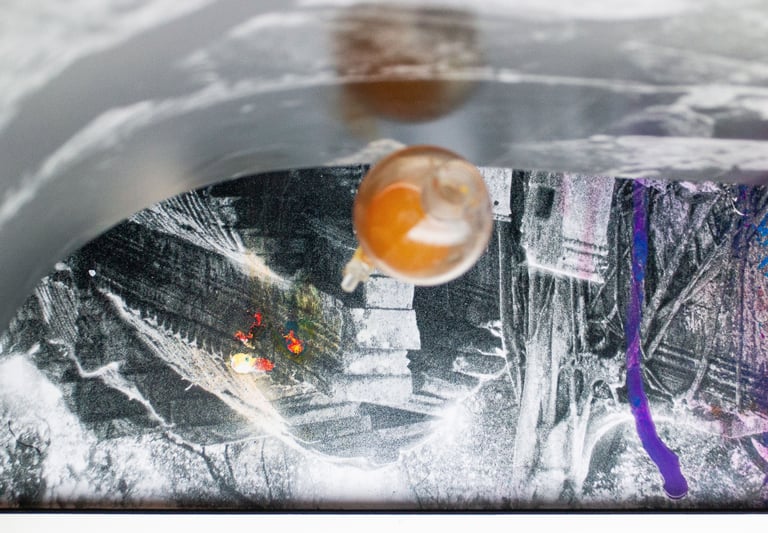

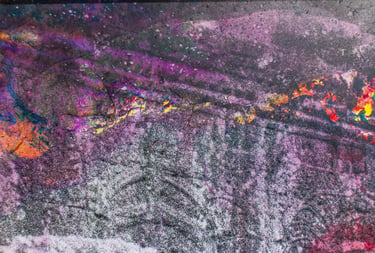

The silver that kissed the sliver that persists (2025) est une exploration de la photographie argentique en perpétuelle transformation chimique, interrogeant la matérialité de la photographie, la mémoire et les ruines.

Avec cette installation d’un mois, je poursuis ma recherche sur la manière d’éprouver le passage du temps à travers la matière photographique: une manière de questionner notre rapport à la mémoire et aux images qui l’habitent.

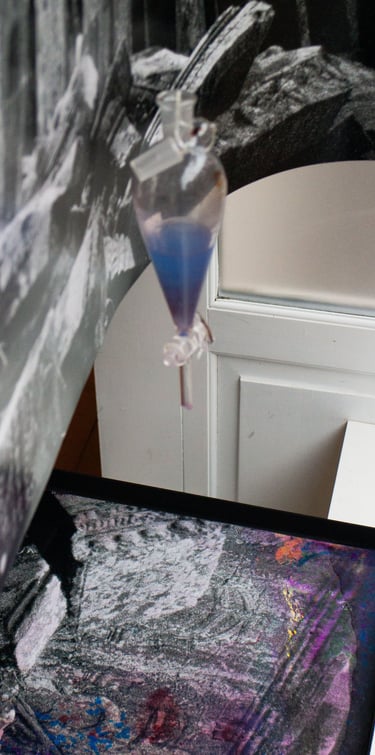

The silver that kissed the sliver that persists agit comme un palimpseste temporel : l’image s’établit alors comme ce qui survit d’un peuple de fantômes.

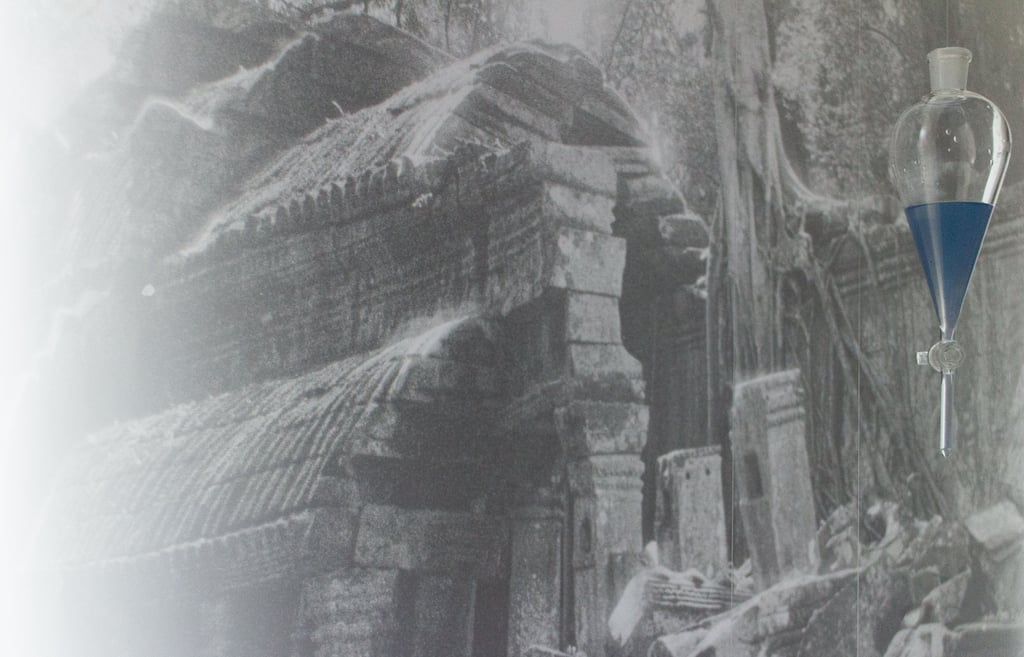

Je questionne sans cesse la nature de l’Image (qu’est-ce qu’une image, où se situe-t-elle, quand cesse-t-elle d’en être une ?) et, à travers cette pièce, j’explore la dualité entre les espaces sacrés et obsolètes, ainsi que la manière dont la photographie est (ou a été) sacrée et obsolète, dans une certaine mesure.

La photographie représente un site en ruine au Cambodge, près d’Angkor Wat (un complexe de temples hindou-bouddhiste et la plus grande structure religieuse au monde) engageant une reconquête matérielle comme une quête mémorielle.

Les ruines constituent un point de départ essentiel dans ma pratique photographique.

un chant du cygne de l’image, je cherche du réconfort dans le fait que le temps de contemplation soit limité.

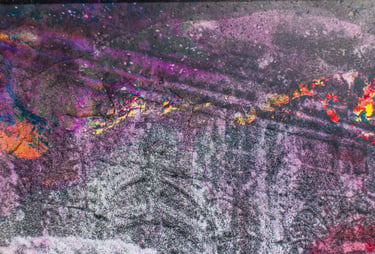

Je cultive la relation entre l’acte de voir et la transformation de la matière, et les ruines éveillent en moi la question de la mémoire collective et du passage du temps.

En montrant la narration matérielle d’une image qui se transforme sous nos yeux (révélant sa capacité à se métamorphoser ou à disparaître) j’invite le spectateur à modifier sa manière de regarder, à ralentir, à se rapprocher de l’objet, à goûter l’amertume douce que je ressens moi-même face aux ruines.

Qui les a traversées? À quoi ressemblaient-elles à leur apogée? En tant qu’observateur silencieux, combien d’histoires demeurent latentes dans leurs murs?